100 artistes, 100 albums : les incontournables (Part. 9)

Été 2008, Indie Rock Mag vous propose un dossier incontournable, inédit et indispensable. Prenez un sujet du Forum Indie Rock intitulé "vos 100 meilleurs disques de tous les temps", ajoutez-y une poignée de formules validées par l’INSEE, mixez le tout avec des choix de la rédaction intercalés en parfaite cohabitation et vous voici face à ce que l’on peut considérer comme 100 artistes, 100 albums incontournables (des temps modernes).

10. Neil Young - Harvest (Canada - 1972)

On ne va pas nous décerner une médaille d’originalité pour avoir glissé Neil Young dans notre top 10 et encore moins pour avoir extrait de sa pléthorique discographie Harvest, disque multi-platiné et admiré qui reste à ce jour encore la meilleure performance commerciale du Loner, qui moissonna (on s’amuse, on s’amuse) récompenses et disques d’or emmené telle une machine de guerre par ce single imparable Heart of Gold. On aurait pu célébrer la colère d’ After The Gold Rush, la noirceur d’un Tonight’s The Night, le génie avant-gardiste de Trans ou l’électricité de Zuma et son Crazy Horse, mais face aux dissensions qu’il existe face aux albums du canadien, Harvest a au moins le mérite de toujours mettre tout le monde d’accord. Ou presque. Souvent critiqué pour son excès de grandiloquence, comme sur A Man Needs A Maid et son orgue un peu pompeux, Harvest n’en reste pas moins un disque magique qui 36 ans après continue de fasciner par tant de facilité et de tranquillité. Les prises de position anti-racistes d’Alabama, la dénonciation des ravages de la drogue dans The Neddle And The Damage Done et la formidable invitation au voyage qu’est Out On The Weekend, tous ces riens font d’ Harvest un album à la fois engagé et rêveur. Tout simplement indispensable.

Au delà de la célébration d’un album, c’est avant tout l’œuvre complète (plus de 30 albums studio !) d’un artiste majeur, dont l’influence capitale ne cesse de s’étendre de Sparklehorse à My Morning Jacket, qui est ici saluée. Chapeau !

Casablancas

Derrière OP8, se cachent (ou plutôt se dévoilent) Giant Sand et la belle Lisa Germano. Il faut bien l’avouer à l’époque de la sortie de Slush, unique album de cette collaboration, le trio de Tucson composé de Howe Gelb, John Convertino et Joey Burns est inconnu aux yeux d’un grand nombre de personnes, et pourtant Giant Sand s’est évertué à sortir des albums d’americana qui transcendent le genre depuis une dizaine d’année. Quant à Lisa Germano, elle s’est déjà dévoilée sur deux albums d’une profonde et poignante mélancolie mais son talent reste assez confidentiel. Ce projet remarquable sera donc l’occasion de mettre en lumière ces artistes. Et de lumière, il en est question avec la merveilleuse ouverture qu’est Sand et sur laquelle se répondent la voix sensuelle de Lisa Germano et celle plus grave de Howe Gelb, un duo qui reprend et rend hommage au couple Nancy Sinatra et Lee Hazlewood de la plus belle des manières en inversant les rôles.

Dans une ambiance ensoleillée et dépaysante empreinte de mélancolie, l’alchimie se révèle en tous points parfaite tout au long de cette bande sonore digne d’un western. Se succèdent des ballades fiévreuses (Lost In Space) avec Joey Burns au chant, d’autres plus exaltées (If I Think Of Love) ou bien plus alanguies (It’s Rainbows) sur lesquelles Lisa Germano seule au chant se montre vraiment rayonnante et bien moins torturée qu’à l’accoutumée. Que ce soit avec l’auditeur ou bien ses comparses, elle se révèle toujours d’agréable et charmante compagnie. Sans aucun doute, le point d’orgue de cet opus est Cracklin’ Water (en live ci-dessous pour MTV Alternative Nation) qui permet de nouveau à cette dualité de voix féminine et masculine de faire des merveilles, une dualité qui a forcément inspiré la récente et belle collaboration d’Isobel Campbell et Mark Lanegan. Cette jolie aventure peut se conclure avec Round And Round, reprise émouvante de Neil Young pour lequel Howe Gelb ne cache pas son admiration.

Depuis cette histoire sans lendemain, Lisa Germano continue une carrière solo admirable sans grand bruit et s’est retrouvée également invitée sur des albums de Eels et Yann Tiersen. De son côté, Howe Gelb tient seul les rênes de Giant Sand car ses deux autres compères sont partis fonder Calexico qui a d’ailleurs connu le succès dès son premier album…

Darko

9. My Bloody Valentine - Loveless (US - 1991)

Séminal, futile, parfait, inaudible, adoré, détesté, mélodique, bruyant, inspiré, incompréhensible... Tels sont les divers adjectifs que vous pourrez trouver ça et là pour décrire cet album de My Bloody Valentine. Le seul point commun entre tout, c’est qu’il ne laisse personne indifférent et qu’il fait partie des albums qui sont tellement entrés dans la légende que certains érudits du rock en disent plus sur les anecdotes qui l’ont entouré que sur le disque lui-même. Alors oui, il a ruiné le label Creation Records, oui les membres du groupe se sont privés de sommeil pour pondre le son de guitare parfait, oui on a bien senti le passage des drogues dures à la fumette entre le précédent Isn’t Anything aux breaks syncopés et celui-ci au tempo ralenti jusqu’au vertige, oui certains titres semblent avoir des dizaines de pistes superposées, oui il y a bien des morceaux qui ne tournent pas à la bonne vitesse et enfin non il n’y a ni basses ni aigus au mixage et on n’entend qu’à peine la batterie. Passées toutes ces anecdotes, qu’en reste-t-il 17 ans après ? Hé bien ce disque a visiblement flingué la carrière de Kevin Shields qui n’a jamais su lui donner suite et a attendu 17 ans pour remonter sur scène avec ses collègues du MBV. Parce qu’il est parfait. Parfait dans l’extrême. C’est un disque unique et incopiable. Certains l’ont approché, de plus ou moins près (on pense à Guitar, ou aux Pia Fraus, entre autres), mais comprendre comment un groupe de psychobilly des années 80 (sur le premier album This Is Your Bloody Valentine en 1985) a pu à tel point évoluer qu’il a accouché de cet OVNI totalement novateur et dénué de toute influence ou prédécesseur en 1991, reste un mystère. Pour ma part, à chaque écoute j’y entends encore quelque chose de différent. Même après tout ce temps. Surnaturel.

Lloyd_cf

Issus de la vague noisy, les Boo Radleys ont réussi intelligemment à sortir du lot avec Giant Steps, un troisième album remarquable. Après un premier album Ichabold And I qui vit le départ de Steve Hewitt (futur batteur de Placebo), le groupe sort Everything’s Alright Forever sur le label Creation Records (The Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine, Ride …). Il s’agit d’un album dans la pure ligne noisy pop de l’époque que l’on peut écouter aujourd’hui avec nostalgie. Mais voilà, My Bloody Valentine a sorti son chef d’œuvre inégalable, Loveless, qui allait marquer et remettre en question tout le mouvement. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles Martin Carr, le leader de The Boo Radleys, décide de s’émanciper et briser toutes les frontières du genre en dévoilant avec Giant Steps (en hommage à l’album du saxophoniste John Coltrane) un album kaléidoscopique sur lequel toutes ses influences musicales se croisent et se décroisent. Difficilement descriptible, ce disque se révèle d’une grande évidence malgré tous les chemins qu’il emprunte et que l’on suit et redécouvre toujours avec autant de plaisir. Avec cet album en grande partie psychédélique et pop, le groupe ne délaisse pas ses racines noisy mais par contre s’autorise des incursions surprenantes sur les terres reggae et dub. Martin Carr montre également son goût pour les arrangements et les orchestrations (qui laissent entrevoir le virage pop que sera l’album suivant Wake Up ! ). De Giant Steps, souvent considéré comme le meilleur album de 1993, on peut sortir l’excellent single Lazarus (en clip ci-dessous) qui a connu un certain succès, mais ce serait réducteur tellement il y a d’autres titres qui le méritent également. The Boo Radleys concluent de la plus belle manière avec The White Noise Revisited sur un "Hey ! What’s that noise ? Do you remember ?" (évoquant d’ailleurs The Beatles), ceux qui l’ont écouté ne sont pas prêt d’oublier ce bruit…

Darko

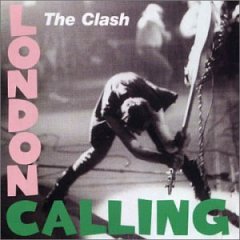

8. The Clash - London Calling (UK - 1979)

Après un Give ’em Enough Rope en demi-teinte pour cause de producteur imposé, les Clash démontrent qu’ils ne sont pas qu’une bande de boutonneux assemblée à la va-vite par un manager rapace et prennent le pouvoir sur ce double album légendaire. Toute honte bue, ils tournent le dos à l’orthodoxie punk et affichent franchement leur amour du rock ’n’ roll, avec un seul petit détour reggae signé Simonon. Gominés, sapés, bluesuedeshoesés, ils piquent carrément la typo de la pochette à Elvis, créant par la même occasion l’une des images les plus iconiques de l’histoire du rock grâce à une photo mémorable de Pennie Smith. Pas d’entrave du côté du producteur cette fois : Guy Stevens est un poivrot qui passe plus de temps à leur gueuler dans les oreilles et à empiler des chaises qu’à empêcher Mick Jones de prendre possession de la console. Le résultat ? Un grand disque de rock. Tout simplement.

Jediroller

Un temps effacé au profit de ses descendants le rocksteady et le reggæ, le ska revient au goût du jour à la fin des années 70 en Grande-Bretagne grâce à Jerry Dammers et son label 2 Tone. Ce dernier est aussi le fondateur des Specials, groupe phare de cette période et du label au damier blanc et noir, en compagnie de Madness, The Selecter ou encore Bad Manners.

Produit par Elvis Costello, le groupe sort son premier opus, Specials, en novembre 1979. Composé de titres originaux mais aussi de reprises de ska des années 60, ce disque reprend les codes chers au style de son ancêtre jamaïcain : un rythme syncopé basé sur 2 temps, tout à l’adaptant à l’air du temps : la guitare gagne de l’ampleur par rapport aux cuivres et les paroles se font plus présentes et engagées.

Fidèle à la tradition du mouvement, rappelons-nous que The Skatalites ou Desmond Dekker multipliaient les reprises de chansons rock et blues à la sauce ska, le disque s’ouvre sur une chanson de Dandy Livingstone datant de 1967, A Message To You Rudy. Et comme pour donner une crédibilité largement acquise à l’écoute du disque, le groupe s’adjoint les services du tromboniste Rico Rodriguez, considéré comme l’un des meilleurs du style, ayant notamment officié au sein de Toots & The Maytals et de Burning Spear.

Autres reprises incontournables figurant sur Specials, le festif Monkey Man des Toots & The Maytals, ou les versions revisitées de You’re Wondering Now des Skatalites, et de Too Hot à l’origine interprétée par Prince Buster. De la même façon, on ne peut s’empêcher de penser au Judge Dread du même Prince Buster à l’écoute de Stupid Mariage.

A travers ces reprises et réarrangements, The Specials donnent une nouvelle couleur aux classiques de l’époque mais ne se contentent pas de ça, et nous proposent une série de chansons originales au ton engagé et dont les paroles sont révélatrices de la crise que traverse la jeunesse anglaise à la fin des années 70. Identitaire d’abord avec Do The Dog, raciale avec Concrete Jungle (terme emprunté à Bob Marley), ou sociale (Nite Klub). Se rapprochant du mouvement S.H.A.R.P (SkinHead Against Racial Prejudice) le groupe est à l’image du symbole du label 2 Tone, blancs et noirs, et prône l’unité raciale.

A travers ces reprises et réarrangements, The Specials donnent une nouvelle couleur aux classiques de l’époque mais ne se contentent pas de ça, et nous proposent une série de chansons originales au ton engagé et dont les paroles sont révélatrices de la crise que traverse la jeunesse anglaise à la fin des années 70. Identitaire d’abord avec Do The Dog, raciale avec Concrete Jungle (terme emprunté à Bob Marley), ou sociale (Nite Klub). Se rapprochant du mouvement S.H.A.R.P (SkinHead Against Racial Prejudice) le groupe est à l’image du symbole du label 2 Tone, blancs et noirs, et prône l’unité raciale.

Autour de Jerry Dammers au clavier, les autres membres du groupe constitué à l’époque par Terry Hall (voix), Neville Staple (voix), Lynval Golding (guitare, voix), Roddy Radiation (guitare), Sir Horace Gentleman (basse), John Bradbury (batterie), Rico Rodriguez (trombone), Dick Cuthell (cuivres) et la future leader des Pretenders, Chrissie Hynde, aux choeurs, ont su placer dès ce premier album The Specials au plus haut rang, n’en démente le succès des différents singles : A Message To You Rudy / Nite Klub, et surtout Too Much Too Young, largement inspiré par le Birth Control de Lloyd Charmers, et dont le thème controversé sur la contraception n’a pas fait obstacle.

The Specials sont par ailleurs cités comme référence par de nombreux groupes et artistes britanniques, comme Damon Albarn (Blur, Gorillaz, The Good, The Bad & The Queen), Massive Attack, Tricky ou encore Mike Skinner (The Streets), et leur influence s’étendra même outre-Atlantique, il n’y a qu’à écouter Bohemian Like You des Dandy Warhols à la suite de Little Bitch pour en être convaincu.

Pix

7. Sigur Rós - Ágætis Byrjun (Islande - 1999)

Mais de quel phénomène étrange peut bien être issu le foetus qui apparaît sur la pochette d’ Ágætis Byrjun ? Nous sommes en 1999 et cette année-là c’est effectivement une belle naissance que nous réserve le continent islandais qui nous avait déjà offert auparavant une artiste non moins atypique en la personne de Björk.

Il s’agit en fait du second album de Sigur Rós, bien que le premier (réalisé sous une autre configuration et formant un ensemble peu évident à digérer) soit un peu passé inaperçu à l’époque et le reste encore aujourd’hui. Ágætis Byrjun ne ressemble finalement à rien de préexistant, il est alors difficile d’aller y piocher des influences passées. Les ambiances proposées semblent parfois religieuses et portées par un chant angélique difficilement attribuable à un être humain, celui de Jón Birgisson. La magie opère généralement dès la première écoute et très rapidement à l’arrivée de l’hypnotisant Svefn-g-englar. Le reste du voyage s’effectuant sur fond de guitares saturées, de cuivres ou de cordes pour un rendu hautement émotionnel. Il est alors peu évident de cataloguer ce qui ressort de cet album, on y retrouve des touches pop, jazzy et post-rock, mais l’ensemble très mélodique et aérien sonne comme une belle révélation aux oreilles de certains. Des amateurs qui seront vite dénichés en dehors du territoire islandais lorsque le groupe sera mis en lumière en 2000 grâce à une tournée effectuée en première partie de Radiohead.

Le groupe s’est depuis offert une déjà fort belle discographie avec des orchestrations différentes sur chaque opus, l’identité du groupe ne s’altérant en rien. Nous avons notamment pu profiter du sombre et captivant ( ), du plus entrain et rassurant Takk… et tout récemment du joyeux et vibrant Með Suð I Eyrum Við Spilum Endalaust. Et c’est en chef de file d’une nouvelle scène indé islandaise en pleine expansion que le groupe de Reykjavik continue sa progression.

Pol

Qui aurait pu imaginer à l’écoute de Such A Shame, tube synth-pop honorable mais affreusement classique qu’on a toujours l’occasion d’entendre aujourd’hui sur les ondes FM, que Talk Talk livrerait tout juste quatre ans après l’album le plus renversant des années 80 ? Certes certains morceaux de The Colour Of Spring avaient amorcé le virage tout à la fois impressionniste et luxuriant du groupe dès 1986, mais sous une forme toujours sagement construite, sans déborder du cadre pop et sans comparaison possible avec ce sens de l’espace inconcevable et cette intensité fugace dont ferait bientôt preuve un Mark Hollis touché par la grâce qui allait se mettre en tête, épaulé dans l’ombre par le producteur et pianiste Tim Friese-Greene, de faire tenir les géants Debussy, Miles Davis, Scott Walker, Can et Brian Eno dans un cadre chanson étiré pour l’occasion bien au-delà de ses limites connues.

Ainsi comprendra-t-on dès la triplette d’ouverture, pièce musicale ininterrompue ouverte par cet incroyable The Rainbow de plus de neuf minutes, que la musique du trio (complété par le bassiste Paul Webb et le batteur Lee Harris) ne sera plus jamais la même : de plages quasi-ambient en crescendos fiévreux soutenus par le chant à fleur de peau d’Hollis toujours au bord de la rupture et de l’effacement, la beauté naît du silence qui permet tour à tour aux morceaux de respirer pour ensuite s’élever et toucher au sublime d’une ampleur, d’un souffle et d’une richesse instrumentale rarement croisés ailleurs que chez Morricone. Toute influence synthétique a été bannie de l’instrumentation, qui emprunte à la folk américaine (l’harmonica) et au krautrock (la batterie hypnotique) comme à la musique néo-classique (les vents) et surtout au jazz (les cuivres) avec cette même liberté de construction mélodique et cette même spontanéité issue de l’improvisation que l’on retrouve chez Ornette Coleman ou John Coltrane, mais une opulence musicale tellement supérieure qu’on a encore du mal à s’expliquer aujourd’hui comment un tel monument a pu être composé - même en sachant qu’Hollis faisait improviser ses musiciens sur des trames qu’ils comprenaient à peine, leur demandant de laisser s’exprimer leur sensibilité profonde pour ensuite récupérer une phrase par ici, une mesure voire même une simple note par là qui allaient lui permettre de diriger sa petite troupe dans une direction dictée, on l’imagine, par quelque puissance supérieure.

Trois ans avant le Spiderland de Slint, on touchait là à la première forme de post-rock connue, un univers à part toutefois dont Hollis allait encore approfondir la dimension instrumentale et mystique trois plus tard avec Laughing Stock (et sa fameuse ouverture sur 18 secondes de silence avant que le premier accord de guitare n’apparaisse, semblant renaître de nulle part au milieu des friches d’un monde éteint), chef-d’oeuvre pétri de tension cinématographique et particulièrement évocateur qui serait le dernier album d’un groupe sapé par l’incompréhension du public, pour finalement devenir culte quelques années plus tard avec l’avènement du post-rock. C’est donc en solo qu’allait revenir sept ans plus tard le discret musicien anglais pour un ultime effort éponyme, davantage dans l’épure et la dissonance mais tout aussi spirituel, spacieux et aventureux. Nombreux seraient bientôt les groupes de tous horizons à s’inspirer de cette "luxuriance silencieuse", de Massive Attack pour 100th Window à Jonathan Meiburg pour son projet Shearwater en passant par Bark Psychosis, UNKLE (qui invitera Hollis à jouer du piano sur un morceau de Psyence Fiction en 1998), Sigur Rós (les 18 Seconds Before Sunrise de Von n’ont rien d’une coïncidence) ou encore Beth Gibbons (Rustin Man, le multi-instrumentiste d’ Out Of Season, n’étant autre que Paul Webb), faisant de l’humble et secret leader de Talk Talk l’une des figures les plus importantes de la musique contemporaine malgré son retrait semble-t-il définitif de ce microcosme trop étroit pour sa sensibilité et son talent.

RabbitInYourHeadlights

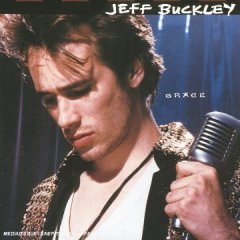

6. Jeff Buckley - Grace (US - 1994)

Grace. Un nom, un simple mot même, pour tenter de résumer la liberté d’un songwriting à fleur de peau, la ferveur fiévreuse d’une voix affranchie des limites qui séparent chez le commun des chanteurs puissance et délicatesse, l’équilibre fragile, enfin, de mélodies capables de s’envoler et tutoyer les anges pour retomber l’instant d’après dans le chaos organisé d’un rock épique, nerveux et angoissé, transcendé par un jeu de guitare lyrique et virtuose.

C’était perdu d’avance, le mot aussi beau soit-il n’a pas suffi à englober cet album unique (et unique album, du moins terminé) de l’étoile filante la plus touchante et généreuse du rock des années 90, tout au plus à rendre compte au mieux de la sensibilité spacieuse et intemporelle du superbe Hallelujah qui lui valut à l’époque le plus gros de son succès, paradoxalement l’une des seules chansons du disque que Jeff Buckley n’ait pas écrites et l’un de ses rares moments de véritable apaisement (même la mélancolie de Lilac Wine, en hommage à son idole Nina Simone, et du liturgique Corpus Christi Carol, les deux autres reprises de l’album, n’est jamais bien loin d’évoquer cette douleur enfouie qui suinte tout particulièrement des bouleversants So Real et Dream Brother), une chanson qui par quelque tour de passe-passe dont seul l’américain avait le secret devint pratiquement la sienne dans l’inconscient collectif après être passée pourtant par les interprétations non moins magnifiques de son auteur Leonard Cohen et de John Cale.

Fils unique de Tim Buckley, figure capitale trop tôt disparue de la scène folk américaine de la deuxième moitié des années 60 dont il fut sans nul doute le rénovateur le plus radical et, avec Jackson C. Frank (sans lequel Nick Drake n’aurait jamais écrit ni joué de la même manière), Tim Hardin ou Fred Neil, l’un des plus influents, Jeff Buckley a beau n’avoir rencontré son géniteur qu’a une seule reprise à l’âge de huit ans, nul ne pourra nier l’impact de la musique de l’auteur de Starsailor et Goodbye And Hello (dont le Knight-Errant d’inspiration médiévale a sans doute motivé la reprise de Corpus Christi Carol dans un style apparenté), au même titre que celui du fameux Astral Weeks de Van Morrison dont il avait l’habitude de reprendre sur scène The Way Young Lovers Do, sur cette façon d’appréhender chaque morceau de Grace comme une page entièrement vierge, sans lignes, petits carreaux ni même portée pour cadrer et par là-même limiter une inspiration nourrie à la liberté d’improvisation du jazz et aux envolées vocales de la soul music.

Que dire de plus sur Grace ? Que Jeff Buckley l’a produit lui-même avec une finesse admirable dans l’utilisation de l’espace et l’aide précieuse d’Andy Wallace (Sonic Youth, Nirvana) pour les morceaux les plus explosifs ? Qu’il devint pour nombre d’auditeurs LE classique des années 90 aussitôt encaissée comme un crochet du droit la troisième ou quatrième écoute révélatrice, et que ce qualificatif de "classique" moderne lui va comme un gant ? Qu’il compte parmi ses admirateurs transis Robert Plant et Jimmy Page de Led Zeppelin (dont Buckley aimait réinterpréter Kashmir en concert), Thom Yorke ( Grace n’étant sûrement pas pour peu de chose dans l’évolution de la musique de Radiohead et du chant de son leader entre Pablo Honey et The Bends ), Paul McCartney ou même Bob Dylan ? Que le légendaire Gary Lucas fait merveille en second guitariste de luxe sur les formidables Mojo Pin et Grace qui ouvrent l’album dans un souffle rarement égalé ? Que son successeur posthume paru en 1998 après l’étrange et tragique disparition de Buckley l’année précédente (noyé dans les courants d’un affluent du Mississipi pour avoir voulu semble-t-il s’y baigner chaussures aux pieds et tout habillé - en chantonnant Whole Lotta Love pour l’anecdote, racontée par un roadie présent au moment du drame) ne vaut guère que l’on s’attarde à en parler tant il est loin de rendre justice à ce que serait sans doute devenu My Sweetheart The Drunk si son auteur, mécontent du résultat et désireux à l’époque de retourner en studio, avait eu l’occasion de le terminer ? Toutes choses que les fans du musicien savent déjà et dont les néophytes ou les réticents n’auront que faire. On s’en tiendra donc à vous conseiller de jeter un oeil et surtout les deux oreilles à cette version live free et rageuse d’Eternal Life jouée en 1995, représentative des concerts de Buckley et de son groupe à l’époque... RATM n’avait plus qu’à aller se rhabiller :

RabbitInYourHeadlights

Pour relancer un peu le suspense qui s’amenuise à mesure qu’approche la fin de ce bilan et que diminue le nombre des artistes susceptibles de se retrouver en tête de liste, on vous livre un scoop (qui d’ailleurs n’en sera pas vraiment un pour peu que vous ayez suivi l’évolution des votes sur le forum) : contre toute attente et à moins d’une surprise de dernière minute, Björk ne figurera pas dans ce classement.

Car plutôt que de remonter l’islandaise restée à la porte du top 50 avec Homogenic et dont l’ascendant sur la pop hybride et l’électronica de ces quinze dernières années n’est plus à démontrer, nous avons choisi de mettre un peu en avant une autre musicienne et chanteuse nordique que l’on chérit à Indie Rock Mag, plus discrète mais tout aussi passionnante : Stina Nordenstam.

Et pour cause : sept ans avant d’être éblouis par l’impressionnisme céleste du magique Vespertine, c’est au mélange évanescent de folk, de jazz, de claviers éthérés et de choeurs liturgiques du superbe And She Closed Her Eyes, à sa mélancolie introspective et à ses harmonies vocales à coller le frisson, que l’on réchauffait nos coeurs fatigués le soir au coin du feu pour mieux les faire saigner ensuite au détour d’une ballade aux faux-airs rêveurs mais agitée de l’intérieur (Murder In Mairyland Park) ou d’une comptine torturée sous ses dehors caressants (l’indépassable I See You Again), touchés comme rarement par ce mince filet de voix blessée et pourtant tellement généreux. Révélée deux ans plus tard par la présence du vibrant Little Star (cf. le clip ci-dessous) sur la BO de Romeo + Juliet aux côtés de chansons signées Radiohead ou Garbage, Stina s’essaierait ensuite à un rock plus sombre et rugueux avec Dynamite puis à d’étonnantes reprises lo-fi (de Leonard Cohen à Prince en passant par Tim Hardin ou les Doors) sur People Are Strange avant d’intégrer le tout à son inspiration pop et électro des débuts avec l’élégant This Is Stina Nordenstam, très grand manifeste de pop moderne qui lui permettra en outre de toucher un nouveau public en 2001 notamment grâce à deux featurings du chanteur de Suede, Brett Anderson.

Toutefois c’est seulement trois ans plus tard que la suédoise parviendra véritablement à renouer avec la beauté troublante et baroque de ce deuxième album qui nous occupe ici, avec The World Is Saved, chef-d’oeuvre dépressif et hanté dont les influences jazz de nouveau au premier plan séduiraient bientôt un autre grand impressionniste de la pop moderne, David Sylvian, qui l’invitera à participer à son passionnant projet électro-jazz Nine Horses l’année suivante. Depuis, on attend toujours le retour de Stina en solo, pourtant annoncé par un "Coming soon" sur son site officiel depuis janvier 2007. Heureusement, de Sol Seppy à White Hinterland en passant par Promise And The Monster, ses héritières ont pris les choses en main pour nous faire patienter.

RabbitInYourHeadlights

Un dossier en 10 épisodes : part. 1 - part. 2 - part. 3 - part. 4 - part. 5 - part. 6 - part. 7 - part. 8 - part. 9 - part. 10

The Boo Radleys sur IRM - Site Officiel - Myspace

Sigur Rós sur IRM - Site Officiel - Myspace

The Clash sur IRM - Site Officiel

Neil Young sur IRM

My Bloody Valentine sur IRM - Myspace - Site Officiel

OP8 sur IRM

Talk Talk sur IRM

Jeff Buckley sur IRM - Site Officiel - Myspace

Stina Nordenstam sur IRM - Site Officiel - Site de passionné(e)s

The Specials sur IRM

- Sulfure Session #1 : Aidan Baker (Canada) - Le Vent Se Lève, 3/02/2019

- Sulfure Session #2 : The Eye of Time (France) - Le Vent Se Lève, 3/02/2019

- Aidan Baker + The Eye of Time (concert IRM / Dcalc - intro du Sulfure Festival) - Le Vent Se Lève (Paris)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

iiuoiim - How Much Is Between ?

iiuoiim - How Much Is Between ? Ombrée - Calvaire

Ombrée - Calvaire Steven Nguyen - 1972

Steven Nguyen - 1972 Jon Shuemaker & Julien Ash - Somenialia

Jon Shuemaker & Julien Ash - Somenialia Bonnie "Prince" Billy - We Are Together Again

Bonnie "Prince" Billy - We Are Together Again Saajevo - Club Saajevo Vol. 1

Saajevo - Club Saajevo Vol. 1 R$kp - Manu Dei EP

R$kp - Manu Dei EP Machinefabriek - Lijnverkenning

Machinefabriek - Lijnverkenning  Darko the Super & MF Grimm - Beware of Bob

Darko the Super & MF Grimm - Beware of Bob K-Rec & Birdapres - Say Goodbye To Your Friends EP

K-Rec & Birdapres - Say Goodbye To Your Friends EP

|

|

|

- L’oeil sur 2025 - 15 albums découverts trop tard + meilleurs labels

- Alabaster DePlume - Dear Children of Our Children, I Knew : Epilogue EP

- William Boyle : "Je pense que j’ai toujours été attiré par les formats marginaux"

- Whitney Johnson, Lia Kohl & Macie Stewart - BODY SOUND

- FRKSE - Through The Slow Dusk

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|