1994 de A à Z - part 6 : de G-Love & Special Sauce à Guided By Voices

1994, une année charnière pour beaucoup, où le trip-hop et le post-rock allaient trouver leurs noms, où la lo-fi s’apprêtait à connaître une vraie démocratisation, et où la mort de Kurt Cobain deviendrait le mythe fondateur de bien des vocations. L’âge d’or du hip-hop touchait à sa fin, les indie rockeux commençaient enfin à s’intéresser à la musique électronique, les ados finiraient bientôt par se tirer la bourre en choisissant de prêter allégeance à Oasis ou Blur, et entre deux tubes eurodance quelques bons trucs passaient encore à la radio.

De radio, mis à part bien sûr avec Green Day, il n’en sera d’ailleurs pas vraiment question dans ce 6ème volet qui, hasard ou coïncidence de l’abécédaire, s’attache surtout à des oubliés magnifiques, des albums au culte vivace mais discret et autres secrets bien gardés des scènes indépendantes de l’époque. Flashback...

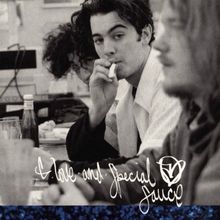

G comme : G-Love & Special Sauce - G-Love & Special Sauce

On parlait beaucoup de fusion dans les années 90. Il s’agissait alors de mélanger tout avec tout, le jazz à contrebasse avec le hip-hop (Soul Coughing), le métal et la funk (Red Hot Chili Peppers), la mazurka avec le gabber (non, là, je m’égare...)

On parlait beaucoup de fusion dans les années 90. Il s’agissait alors de mélanger tout avec tout, le jazz à contrebasse avec le hip-hop (Soul Coughing), le métal et la funk (Red Hot Chili Peppers), la mazurka avec le gabber (non, là, je m’égare...)

Garrett Dutton, surnommé G-Love, guitariste et harmoniciste folk-blues de 22 ans, fan de Dylan, étant également fan de Run-DMC et des Beastie Boys, eut alors cette idée, unique et en avance sur son temps, de mélanger le phrasé hip-hop au bon vieux blues traditionnel. Après un premier coup d’essai en 1993, c’est donc avec son deuxième album éponyme qu’il se fera vraiment connaître. On y retrouve une attitude slacker qui n’est pas sans rappeler son compatriote Beck, sur des thèmes qui lui sont chers (le blues sur Blues Music, la bière sur Cold Beverage, un des plus beaux hymnes à cette boisson jamais écrits, le basket sur Shooting Hoops). Le phrasé est lent et cooooool (avec tous ces o, oui, c’était ça aussi, les nineties, les casquettes à l’envers, le skateboard, l’attitude EXTREME, trop radical...), la musique relax et reposée, jamais agressive, l’ensemble vraiment très agréable et interprété de main de maître par un groupe qu’on aurait cru composé de vieux bluesmen aguerris (et pourtant non, puisque le Special Sauce, section rythmique composée de Jeffrey Clemens et Jimmy Jazz Prescott, a le même âge que Garrett). Après l’énorme succès de Cold Beverage, alors en "Heavy Rotation" sur MTV, le groupe continuera sur sa lancée jusqu’à aujourd’hui (le dernier album en date est sorti cette année, en 2014), tout en collaborant régulièrement avec Jack Johnson, qu’ils découvrent en 1999.

(Lloyd_cf)

G comme : Gang Starr - Hard To Earn

Gang Starr, Primo, Guru (qu’on regrette tellement), le boom-bap, New-York, la perfection, point à la ligne, cette chronique rétrospective pourrait s’arrêter là tellement le duo est l’essence même du son East Coast et donc du hip-hop...

Gang Starr, Primo, Guru (qu’on regrette tellement), le boom-bap, New-York, la perfection, point à la ligne, cette chronique rétrospective pourrait s’arrêter là tellement le duo est l’essence même du son East Coast et donc du hip-hop...

Mais chez IRM nous sommes payés à la ligne (blague), nous allons donc rallonger un peu le truc et parler plus précisément de ce Hard to Earn. Commençons déjà par nous poser la question existentielle qui suit : quel est le meilleur album de Gang Starr ? Pour beaucoup c’est Daily Operation sorti en 1992, pas trop de discussion là-dessus, c’est objectivement le point culminant de la discographie du duo. Pour d’autres, ce serait Step in the Arena sorti l’année d’avant, album où le boom-bap monolithique et donc le style Gang Starr étaient encore en gestation. Pour moi, c’est Hard to Earn !

Plus ennuyeux (ça peut se comprendre) ou jubilatoire (ça se comprend très bien aussi), plus austère ou plus passionnant, Hard to Earn est assurément l’album le plus sombre, le plus brut et le plus binaire des trois. Les productions de DJ Premier y sont juste parfaites, dans la droite ligne du The Sun Rises in the East de Jeru The Damaja (dont nous reparlerons) sorti juste avant, l’album avait été le premier projet de Primo en tant que producteur exclusif, il y en aura quelques autres après (ironie). Un travail de cratedigger incroyable, une minutie sur chaque piste, une précision sur chaque boucle d’un minimalisme hypnotique qui fait bouger la tête et de partout des beats monumentaux servis par une collection de scratches réalisés avec beaucoup plus de feeling que de technique. A l’opposé de Premier, il y a Guru avec son flow monocorde, froidement technique, une machine à délivrer des paroles de sage de la rue comme sur l’enivrant Code Of The Streets ou le monstrueux Tonz O Gunz. Un flow qui rajoute encore à l’homogénéité fascinante de Hard to Earn, des pépites il y en a partout, ALONGWAYTOGO paléo-MF Doom, Suckas Need Bodyguards proto-Mobb Deep ou l’excessivement jubilatoire Mass Appeal. Hard to Earn est juste parfait, comme Step in the Arena et Daily Operation, mais en encore mieux !

(Spoutnik)

G comme : Gastr Del Sol - Crookt, Crackt, Or Fly / Mirror Repair EP

1993. Sur les cendres du post-hardcore libertaire et déconstruit de Bastro dont les dernières démos serviront de base de travail, David Grubbs (guitare, piano, chant) et les futurs Tortoise John McEntire (batterie) et Bundy K. Brown (basse) entament une collaboration fructueuse avec le label Drag City en enregistrant The Serpentine Similar, peut-être le premier disque authentiquement post-rock de l’histoire dont la tension bluesy a plus d’un point commun avec le Spiderland de Slint (rappelons à ce titre que Brian McMahan fit ses armes au sein du combo proto-grunge et math-rock Squirrel Bait fondé par Grubbs 10 ans plus tôt). Au départ de Brown, Jim O’Rourke, autre éminent chicagoan, rejoint l’aventure.

1993. Sur les cendres du post-hardcore libertaire et déconstruit de Bastro dont les dernières démos serviront de base de travail, David Grubbs (guitare, piano, chant) et les futurs Tortoise John McEntire (batterie) et Bundy K. Brown (basse) entament une collaboration fructueuse avec le label Drag City en enregistrant The Serpentine Similar, peut-être le premier disque authentiquement post-rock de l’histoire dont la tension bluesy a plus d’un point commun avec le Spiderland de Slint (rappelons à ce titre que Brian McMahan fit ses armes au sein du combo proto-grunge et math-rock Squirrel Bait fondé par Grubbs 10 ans plus tôt). Au départ de Brown, Jim O’Rourke, autre éminent chicagoan, rejoint l’aventure.

1996. Restés seuls maîtres à bord, Grubbs et O’Rourke recentrent les débats autour d’un piano atonal, s’attaquent à l’avant-garde jazz (avec Gene Coleman et le futur fondateur de Fire ! et The Thing Mats Gustafsson aux cuivres et instruments à vent) et au drone magnétique et noisy sur le séminal Upgrade & Afterlife, chef-d’œuvre épuré aux confins de l’ambient expérimentale, de la folk primitiviste (on y reprend du John Fahey sur 12 minutes intenses et dépouillées avec Tony Conrad au violon) et du post-rock dans son acceptation la plus aventureuse. Très certainement l’un des albums les plus importants des 90s pour tout un pan des musiques exigeantes d’aujourd’hui.

1998. La paire, toujours épaulée par McEntire, s’adjoint les services de Markus Popp aka Oval et du cornettiste Rob Mazurek (Chicago Underground et compagnie) pour donner vie à Camoufleur, leur album le plus mélodique, lumineux, fluide et donc accessible mais également le plus éclaté et foisonnant, naviguant entre americana, ambient-pop et musique concrète. Jim O’Rourke ayant quitté le navire avant même la sortie du disque, le groupe s’éteint naturellement et David Grubbs s’en va poursuivre la carrière d’explorateur enchanté que l’on sait.

Voilà, en gros, ce que l’histoire retiendra de Gastr Del Sol. Et 1994 dans tout ça ? Une année quelque peu occultée dans leur discographie et pourtant charnière pour le groupe, avec la sortie de deux disques, l’austère Crookt, Crackt, Or Fly, premier à figurer la paire historique Grubbs/O’Rourke, et l’EP Mirror Repair. Du premier, on retiendra le lunatique et hors-format The Wrong Soundings alternant saillies électriques et plages erratiques de quasi silence au bruitisme feutré, la tension minimaliste du jeu de guitare ouvrant l’excellent Work From Smoke qui se mue peu à peu en drone intrigant et abstrait, et l’impressionniste The C In Cake qui donnera son nom la même année au groupe The Sea And Cake de Sam Prekop et John McEntire.

Quant à Mirror Repair, entre deux méditations de guitare claire déstructurée, il voit Gastr Del Sol culminer sur l’un de leurs crescendos les plus fulgurants (l’épique Dictionary Of Handwriting où John McEntire aux fûts fait du TNT avant l’heure) et préfigurer le génie visionnaire d’Upgrade & Afterlife sur un Eight Corners fleuve aux pianotages contemporains zébrés d’affleurements noise-ambient avec, déjà, Gene Coleman à la clarinette. Le trésor caché d’un groupe malheureusement oublié de beaucoup et qui n’en finit pourtant pas de faire des petits, de Benoît Pioulard à The One Burned Ma, en passant par One Lick Less ou Les Marquises qui nous confiaient tous deux cette influence en interview.

(Rabbit)

G comme : Lisa Germano - Geek The Girl

Six mois seulement après la version européenne de Happiness, Lisa Germano est de retour avec ce qui reste aujourd’hui ni plus ni moins que le sommet de sa discographie. Geek The Girl s’ouvre sur une ritournelle dont les sonorités nous ramènent à l’entre deux guerres. Ce thème s’imposera de nouveau ici et là dans le disque et vient symboliser une donnée : l’Américaine assume totalement sa sensibilité.

Six mois seulement après la version européenne de Happiness, Lisa Germano est de retour avec ce qui reste aujourd’hui ni plus ni moins que le sommet de sa discographie. Geek The Girl s’ouvre sur une ritournelle dont les sonorités nous ramènent à l’entre deux guerres. Ce thème s’imposera de nouveau ici et là dans le disque et vient symboliser une donnée : l’Américaine assume totalement sa sensibilité.

Si elle s’autorise néanmoins quelques incursions électriques maximisant la tension plus qu’elles n’accélèrent le rythme (My Secret Reason ou Cancer of Everything), Lisa Germano dévoile ses tourments sur ce troisième disque qui est sans doute le plus introspectif. Nous pourrions même le considérer comme cathartique, à l’écoute de morceaux tels que ...A Psychopath dont le violon minimaliste n’est pas loin d’expulser quelques larmes de nos orbites ou encore un Geek The Girl où la voix de la native de Mishawaka parvient presque seule à nous hypnotiser.

Plus jamais Lisa Germano n’atteindra de sommets aussi vertigineux que ce Geek The Girl, mais comment le lui reprocher ? L’intensité émergeant de cet opus semblait alors relever d’un véritable besoin. Rien d’étonnant dans le fait qu’il soit le plus mélancolique et tourmenté de l’impeccable discographie de l’Américaine.

(Elnorton)

G comme : Lisa Germano - Happiness

Si le spleen austère et un brin malaisant de Geek the Girl préfigure assurément les derniers grands disques chamber pop aux accents baroques de l’Américaine (du violoneux Magic Neighbor au vaporeux No Elephants, plus doux mais à mon sens tout aussi beaux voire plus encore), et sonne aujourd’hui moins "daté" par son caractère dépouillé (encore que l’on croise, dès l’ouverture Bad Attitude, le genre d’effets dub éthérés dont usera 17 ans plus tard sa consœur de l’époque, PJ Harvey, sur plusieurs morceaux de Let England Shake), Happiness, et plus encore dans sa version ’"améliorée" pour 4AD cette année-là, demeure tout aussi attachant aujourd’hui.

Si le spleen austère et un brin malaisant de Geek the Girl préfigure assurément les derniers grands disques chamber pop aux accents baroques de l’Américaine (du violoneux Magic Neighbor au vaporeux No Elephants, plus doux mais à mon sens tout aussi beaux voire plus encore), et sonne aujourd’hui moins "daté" par son caractère dépouillé (encore que l’on croise, dès l’ouverture Bad Attitude, le genre d’effets dub éthérés dont usera 17 ans plus tard sa consœur de l’époque, PJ Harvey, sur plusieurs morceaux de Let England Shake), Happiness, et plus encore dans sa version ’"améliorée" pour 4AD cette année-là, demeure tout aussi attachant aujourd’hui.

Avec son lyrisme indie(folk)rock très 90s (Energy) lorgnant sur les crossovers de l’époque (guitare shoegaze et rythmique syncopée presque trip-hop sur le morceau-titre, électronique discrète et batterie ethnique sur l’enivrant Around The World) et dont le songwriting tendre et désabusé irradie, sur la très relative notion de bonheur, de cette ironie pince-sans-rire qui séduira très certainement Mark Oliver Everett, celle qui fut l’invitée récurrente du groupe Eels à la guitare et au violon entre 1998 et 2003 convoque ainsi, du Velvetien Puppet au lancinant Everyone’s Victim tous claquements de batterie en avant, le même équilibre entre chaleur mélodique et sonorités abrasives, flirtant même au micro avec la morgue et la fragilité mêlées d’une Courtney Love.

Des ballades alt-country préfigurant sa collaboration avec Giant Sand et Calexico au sein d’OP8 (le désarmant Cowboy) aux boîtes à rythmes et entrelacs de cordes luxuriants de Sycophant, on retrouve 11 des 13 titres de la version Capitol (dont le fervent You Make Me Want To Wear Dresses renommé en The Dresses Song) ainsi qu’une paire d’inédits : Destroy The Flower et sa parfaite émulsion piano/guitare-noise, et surtout l’acoustique The Earth dont l’intermède en suspension liant Happiness et Around The World offre à l’album une profondeur de construction insoupçonnée. C’est bien simple, malgré tout le respect que je porte à l’avis d’Elnorton et de l’équipe d’IRM en général sur Geek The Girl, je n’échangerais pas pour lui mon Happiness dans la fameuse optique de l’île déserte.

(Rabbit)

G comme : Girls Against Boys - Cruise Yourself

De la puissance, de l’énergie, une voix rocailleuse... et DEUX BASSES ! C’est un peu comme ça qu’on nous avait vendu Girls Against Boys à la sortie de Kill the Sexplayer, le premier single extrait de Cruise Yourself. Le solide background hardcore du groupe (un de ses membres fondateurs était le batteur de Fugazi, parti par la suite, remplacé par des membres de Soulside) s’était alors déjà mâtiné de rock plus conventionnel pour créer un son unique qui culminera sur cet album, pour ne jamais perdre de sa puissance. Non, en fait, rectifions, culminer n’est pas le mot, Girls Against Boys n’ont jamais sorti de mauvais album, d’ailleurs celui-ci n’est ni le meilleur ni le moins bon, tant leur discographie est égale et de qualité.

De la puissance, de l’énergie, une voix rocailleuse... et DEUX BASSES ! C’est un peu comme ça qu’on nous avait vendu Girls Against Boys à la sortie de Kill the Sexplayer, le premier single extrait de Cruise Yourself. Le solide background hardcore du groupe (un de ses membres fondateurs était le batteur de Fugazi, parti par la suite, remplacé par des membres de Soulside) s’était alors déjà mâtiné de rock plus conventionnel pour créer un son unique qui culminera sur cet album, pour ne jamais perdre de sa puissance. Non, en fait, rectifions, culminer n’est pas le mot, Girls Against Boys n’ont jamais sorti de mauvais album, d’ailleurs celui-ci n’est ni le meilleur ni le moins bon, tant leur discographie est égale et de qualité.

On retiendra sur ce disque le final lynchien avec xylophone de rigueur (Glazed-Eye), la puissante rythmique (Kill the Sexplayer est une tuerie), les riffs de la mort qui tuent et les mélodies implacables et presque sinistres (dEUS aurait très bien pu composer un titre comme Don’t Got a Place), le chant rauque et inimitable de Scott McCloud (haaa, ce cri en intro de Psychic Know-How, un régal), et une propension à créer des mélodies qui vous rentrent dans la tête comme un marteau-pilon sans plus jamais vous lâcher.

Du grand art, du grand rock’n’roll.

(Lloyd_cf)

G comme : Die Goldenen Zitronen - Das bißchen Totschlag

Hambourg, 1994. Dans ce port qui vit naître le rock’n’roll moderne au début des années 60, les Goldenen Zitronen, fer de lance du mouvement du renouveau Hamburg-Style et vétérans anti-nazis du punk à chiens à l’Allemande (on peut en entendre un léger reste sur le titre Seitdem der Krieg ist), connus pour leurs performances effroyablement chaotiques, sortes de Bérus à l’Allemande, amis des Toten Hosen et égaux des fameux Ärzte, ont soudain changé de style.

Hambourg, 1994. Dans ce port qui vit naître le rock’n’roll moderne au début des années 60, les Goldenen Zitronen, fer de lance du mouvement du renouveau Hamburg-Style et vétérans anti-nazis du punk à chiens à l’Allemande (on peut en entendre un léger reste sur le titre Seitdem der Krieg ist), connus pour leurs performances effroyablement chaotiques, sortes de Bérus à l’Allemande, amis des Toten Hosen et égaux des fameux Ärzte, ont soudain changé de style.

Se tournant à présent vers la musique plus expérimentale, nourris par les Sonic Youth, Swans et autres piliers de la no-wave américaine, mais aussi par l’expérimentation jazz, ils développent un son entre chaos sonore et spoken-word qui n’est pas sans rappeler ce que les Little Rabbits feront chez nous avec Yeah ! en 1998.

L’énergie punk est toujours là, les titres sont courts et concis, mais chaque tentative de mélodie est soigneusement étranglée, distordue, les orgues se font dissonants (comme sur le titre phare ou Die Bürger von Rostock, Mannheim etc.), les guitares alambiquées et menaçantes (6 gegen 6 Millionen) et la rythmique de plomb (la basse de Diese Menschen sind halbwegs ehrlich). Parfois on pense à Beck en allemand (Schorsch und der Teufel), parfois le chant est plus rageur, alternant entre chant masculin et féminin, laissant soudain la place à des refrains plus doux, comme sur Sie kann’s ihm beibringen.

Ils ne regarderont dès lors plus jamais en arrière, entamant une carrière dans ce style en amplifiant encore le côté expérimental, en particulier avec l’époustouflant Dead School Hamburg en 1998. Groupe incontournable du paysage musical indépendant allemand, les Citrons Dorés sont vraiment plus que recommandables, à condition bien sûr de ne pas être allergique à la langue de Goethe, défaut qu’ont malheureusement bien trop de Français...

(Lloyd_cf)

G comme : Gorky’s Zygotic Mynci - Tatay

La discographie de cet excellent groupe gallois est à redécouvrir. Pourquoi ne pas commencer par ce Tatay déjà très abouti ? Cette délicieuse boîte de dragées au poivre, psychédélique comme l’indique la, euh, très belle pochette, se déguste sans modération : instrumentation farfelue ; talent mélodique sûr ; expérimentations ludiques et joyeusement enfantines (un titre joue même deux chansons différentes dans chacun des deux canaux, bordel pour bordel) ; tout concourt à installer une bonne humeur communicative, à peine teintée de mélancolie le temps de quelques accords.

La discographie de cet excellent groupe gallois est à redécouvrir. Pourquoi ne pas commencer par ce Tatay déjà très abouti ? Cette délicieuse boîte de dragées au poivre, psychédélique comme l’indique la, euh, très belle pochette, se déguste sans modération : instrumentation farfelue ; talent mélodique sûr ; expérimentations ludiques et joyeusement enfantines (un titre joue même deux chansons différentes dans chacun des deux canaux, bordel pour bordel) ; tout concourt à installer une bonne humeur communicative, à peine teintée de mélancolie le temps de quelques accords.

Disque-poupée russe, où chaque trouvaille en cache une autre, Tatay ravira les amateurs de pop farfelue, et ravivera le souvenir de quelques glorieux aînés : Incredible String Band pour l’exotisme de l’instrumentation (et de la langue ! Combien de disques en gallois avez-vous écoutés ?) ; Kevin Ayers pour l’apparent dilettantisme ; le Wyatt le plus pop (le temps d’une reprise du O Caroline de Matching Mole) ; voire Barrett (excellente Beth Sy’n Digwydd I’r Buwch, ne me demandez pas ce que cela signifie) ; pendant que Gwres Prynham semble annoncer le Beta Band, autres glorieux organisateurs de foutoir.

Premier jalon (après quelques autoproductions) d’une carrière très belle, qui se poursuivra dans une veine plus intimiste et folk et nous offrira quelques sommets (ce groupe est intouchable dans son genre entre 1997 et 2001, au moins), Tatay n’a rien perdu de sa fraîcheur, et donne envie d’aller visiter la gare de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, qui le temps au moins de ce disque doit être le centre du monde. Diolch !

(Norman Bates)

G comme : Gravediggaz - Niggamortis

De nos jours, on imagine les Gravediggaz comme un super-groupe, mais en 1994, après la période Stetsasonic et la production des trois premiers albums de De La Soul, Prince Paul n’était pas encore la légende qu’il est devenu, il venait même de se faire gentiment remercier par Tommy Boy Records - le label qui quelques années avant avait débarqué RZA après la sortie d’un maigre EP, Ooh I Love You Rakeem. En 1994, RZA venait de lancer le Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang (36 Chambers) datait de l’année d’avant et les membres du crew se lançaient dans les projets solos. En 1994, Frukwan s’ennuyait des Stetsasonic et Poetic quant à lui, son seul album solo Droppin’ Signal était resté dans les cartons de Tommy Boy qui avait refusé de le sortir... Il est important d’avoir la petite histoire en tête pour comprendre la rage omniprésente dans le chef-d’œuvre qu’est Niggamortis (jeu de mot avec la rigidité cadavérique, ce titre sera d’ailleurs censuré aux States et remplacé par 6 Feet Deep).

De nos jours, on imagine les Gravediggaz comme un super-groupe, mais en 1994, après la période Stetsasonic et la production des trois premiers albums de De La Soul, Prince Paul n’était pas encore la légende qu’il est devenu, il venait même de se faire gentiment remercier par Tommy Boy Records - le label qui quelques années avant avait débarqué RZA après la sortie d’un maigre EP, Ooh I Love You Rakeem. En 1994, RZA venait de lancer le Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang (36 Chambers) datait de l’année d’avant et les membres du crew se lançaient dans les projets solos. En 1994, Frukwan s’ennuyait des Stetsasonic et Poetic quant à lui, son seul album solo Droppin’ Signal était resté dans les cartons de Tommy Boy qui avait refusé de le sortir... Il est important d’avoir la petite histoire en tête pour comprendre la rage omniprésente dans le chef-d’œuvre qu’est Niggamortis (jeu de mot avec la rigidité cadavérique, ce titre sera d’ailleurs censuré aux States et remplacé par 6 Feet Deep).

En 1994, les Gravediggaz ont la haine, envers Tommy Boy Records (cf. 360 Questions) et plus généralement envers le rap game dans son ensemble, cette haine au lieu qu’elle les desserve, ils vont l’utiliser et la pousser à son paroxysme, genre : "L’heure est au gangsta rap, très bien, nous allons faire encore pire !". Et ils y sont arrivés ! Prince Paul (The Undertaker, le fossoyeur), RZA (The Rzarector, le résurrecteur), Poetic (The Grym Reaper, la Faucheuse) et Frukwan (The Gatekeeper, le gardien de la porte), à eux quatre, ils vont créer un genre, l’horrorcore (même si je n’aime pas beaucoup le terme), fait d’hémoglobine, de rue, de gore et de serial killers.

Comme ça, le truc pourrait paraître lourd, mais non, c’est le côté grandiloquent qui ressort. La débauche verbale des quatre emcees est juste hallucinante et cerise sur le pompon, on compte une invention lyrique ou vocale quasiment toutes les 10 secondes ! Comme si ça ne suffisait pas, les Gravediggaz sont équipés de deux des producteurs les plus intelligents de l’histoire du hip-hop. RZA et surtout Prince Paul sont là et quand ils balancent un sample, on ne peut que se prosterner ! La Marche Funèbre de l’intro annonce la sauce, les brûlots se suivent avec des titres à l’ambiance lourde, le vampirisme sur 2 Cups of Blood, l’angoisse presque ragga de 1-800 Suicide, le film d’épouvante sur Diary Of A Madman ou la violence pure de Bang Your Hand, mais aussi des pièces plus jazzy très teintées Prince Paul (comme Nowhere to Run, Nowhere to Hide ou Death Trap) ou des titres plus RZAesque (comme Graveyard Chamber ou 6 Feet Deep). Bref difficile de retenir un titre tellement tout est dans l’excellence et la démesure !

Dommage que l’aventure Gravediggaz n’ait connu que deux albums de qualité (mais quelle qualité !), Niggamortis donc et le suivant The Pick, the Sickle and the Shovel en 1997 avec un RZA un peu trop présent à mon goût ; la suite étant beaucoup plus triste et fatalement anecdotique, sans Prince Paul, ni RZA, ni Poetic (décédé d’un cancer en 2001), il ne reste que Frukwan pour entretenir la mémoire de ce classique des classiques !

(Spoutnik)

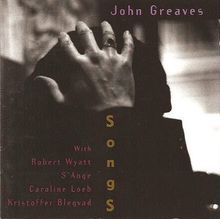

G comme : John Greaves - Songs

Vétéran des musiques libres et de la confrérie RIO (il a fait partie de Henry Cow, de Slapp Happy, du Penguin Café Orchestra ; a collaboré avec des membres de Soft Machine, Gong, avec Michael Nyman), le multi-instrumentiste anglais livre en 1994 avec Songs une relecture de quelques-unes des plus belles pages de son livre d’images.

Vétéran des musiques libres et de la confrérie RIO (il a fait partie de Henry Cow, de Slapp Happy, du Penguin Café Orchestra ; a collaboré avec des membres de Soft Machine, Gong, avec Michael Nyman), le multi-instrumentiste anglais livre en 1994 avec Songs une relecture de quelques-unes des plus belles pages de son livre d’images.

Entouré de voix amies (Robert Wyatt ; Kristoffer Blegvad, le frère de Peter avec qui il a si souvent travaillé ; la chanteuse lyrique Susan Belling ; Caroline "ah ben c’est pas qu’la ouate" Loeb), préférant une orchestration tout-acoustique, Greaves convie au voyage tout au long de compositions qui évoqueront tour à tour et souvent tout à la fois le cabaret Mitteleuropa, le classique contemporain, l’orchestre de chambre, la comptine, le prog canterburien (le temps du titre le moins convaincant de l’album, et le seul interprété par lui-même, une revisite de son propre The Green Fuse), et bien sûr le RIO.

L’écriture est impressionniste, convie au rêve, et se révèle d’une délicatesse infinie qui confine au sublime lors des interprétations de Wyatt, en état de grâce sur l’extraordinaire The Song.

Entre les collaborations de Blegvad, d’une grande sobriété ; de Loeb, d’une gouaille mutine qui ancre au sol un Eccentric Waters par ailleurs fantomatique ; de Belling, qui ravive le souvenir joyeux – et un peu halluciné – des prestations de Dagmar Krause, en plus sobre ; les invités apportent une grande diversité de tons. Seul The Green Fuse donc, aux accents trop grandiloquents, empêche le disque d’être un chef-d’oeuvre.

(Norman Bates)

G comme : Green Day - Dookie

Il est des disques sur lesquels on aime bien tirer à boulets rouges. Comme ça, sans raisons, ou alors à cause de la réputation d’un groupe, ou bien de leurs suiveurs, ou de ce qu’ils ont fait par la suite, ou leur tronche*, au hasard. Dookie fait un peu partie de ceux-là. Alors certes, il y a certainement des choses à jeter dans la discographie de Green Day, et puis, oui, on a un peu l’impression que c’est quatorze fois le même titre (mais bon, Back in Black d’AC/DC ou le premier album des Ramones aussi, non ? Personne n’oserait pourtant minimiser la qualité de ces disques...), mais au final, il est difficile de dire que ce Dookie soit une calamité à écouter.

Il est des disques sur lesquels on aime bien tirer à boulets rouges. Comme ça, sans raisons, ou alors à cause de la réputation d’un groupe, ou bien de leurs suiveurs, ou de ce qu’ils ont fait par la suite, ou leur tronche*, au hasard. Dookie fait un peu partie de ceux-là. Alors certes, il y a certainement des choses à jeter dans la discographie de Green Day, et puis, oui, on a un peu l’impression que c’est quatorze fois le même titre (mais bon, Back in Black d’AC/DC ou le premier album des Ramones aussi, non ? Personne n’oserait pourtant minimiser la qualité de ces disques...), mais au final, il est difficile de dire que ce Dookie soit une calamité à écouter.

Force est de constater, et surtout, pour ceux d’entre nous qui l’auraient entendu à sa sortie, que son efficacité et sa simplicité sont redoutables. S’il ne fallait retenir que quelques disques de ce mouvement "néo-punk" américain des années 90, il ferait partie du lot à coup sûr. Certes, la production laisse parfois à désirer (Basket Case, l’arrivée de la basse/batterie, ouch...) avec un son un peu creux faisant la part belle aux claquements métalliques et un poil trop aigus de la basse (comme l’intro de Longview qui préfigure tout ce que ce style saura produire de mauvais comme les insupportables tubes d’Offspring), mais la justesse d’écriture de certains titres (comme le fabuleux Welcome to Paradise), les harmonies vocales très réussies et les riffs surpuissants (à nouveau Basket Case) laissent à penser qu’il y a un peu plus dans ces titres que de la fougue et de la stupidité juvénile.

On est en droit, dans le style power-pop (parce que c’est bien de cela qu’il s’agit, et non pas, comme leur étiquette nous le ferait fallacieusement penser, de punk, l’écoute de Pulling Teeth suffira pour convaincre ceux qui n’y croiraient pas), de préférer les incarnations anglaises du même mouvement (Baby Chaos et Ash ont fait de bien meilleurs disques dans le style que tout ce que Green Day pourra sortir dans sa carrière...), mais rien, vingt ans après, à la réécoute de ce disque, ne choque ni ne fait penser qu’il soit en quoi que ce soit mauvais.

*Oui, bon, Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt aident pas trop, sur ce coup-là...

(Lloyd_cf)

G comme : Guided By Voices - Bee Thousand

Bien loin d’être le meilleur malgré ce qu’en disent les tops, les 20 ans de ce 7ème album auront pourtant un goût tout particulier après la récente énième séparation des Guided By Voices. Mais après tout ont-ils vraiment de meilleur album ? Les GBV, c’est surtout une constance musicale, une identité et un son, que même une existence tumultueuse n’auront pas érodés.

Bien loin d’être le meilleur malgré ce qu’en disent les tops, les 20 ans de ce 7ème album auront pourtant un goût tout particulier après la récente énième séparation des Guided By Voices. Mais après tout ont-ils vraiment de meilleur album ? Les GBV, c’est surtout une constance musicale, une identité et un son, que même une existence tumultueuse n’auront pas érodés.

Bee Thousand, c’est une truffade d’imperfections, de souffle et de fausses notes. C’est l’énergie bancale punk de Buzzards And Dreadful Crows, de Her Psychology Today... c’est le cascadeur qui retombe sur les genoux et fait mine de ne pas avoir mal. C’est aussi les hymnes électriques, les envolées de nostalgie adulescente de Tractor Rape Chain et de Smothered In Hugs, ou bien les délicieuses chutes de folk de Yours To Keep et de Awful Bliss...

Non ce n’est pas le meilleur, mais c’est 20 titres d’une quintessence de rock lo-fi que Robert Pollard et sa bande n’ont eu de cesse de développer au long d’une discographie des plus impressionnantes... et c’est un an avant la sortie de l’excellent Alien Lanes, dont la simple écoute ne fait penser qu’une chose aujourd’hui : pourvu tout de même qu’ils se reforment !

(Riton)

Guided By Voices sur IRM - Site Officiel - Myspace

Lisa Germano sur IRM - Site Officiel

G-Love & Special Sauce sur IRM

Gang Starr sur IRM

Gastr Del Sol sur IRM

Girls Against Boys sur IRM

Goldenen Zitronen (Die) sur IRM

Gorky’s Zygotic Mynci sur IRM

Gravediggaz sur IRM

John Greaves sur IRM

Green Day sur IRM

- Sulfure Session #1 : Aidan Baker (Canada) - Le Vent Se Lève, 3/02/2019

- Sulfure Session #2 : The Eye of Time (France) - Le Vent Se Lève, 3/02/2019

- Aidan Baker + The Eye of Time (concert IRM / Dcalc - intro du Sulfure Festival) - Le Vent Se Lève (Paris)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Virgo - Novel

Virgo - Novel Attention Fête - Hostile EP

Attention Fête - Hostile EP Galya Bisengalieva - Polygon Reflections

Galya Bisengalieva - Polygon Reflections Offthesky - Nocturnas

Offthesky - Nocturnas Akhira Sano - D-R

Akhira Sano - D-R Aiko Takahashi - The Grass Harp

Aiko Takahashi - The Grass Harp Pruski - Drifting Stones

Pruski - Drifting Stones James Yorkston feat. Nina Persson & Johanna Söderberg - Songs for Nina and Johanna

James Yorkston feat. Nina Persson & Johanna Söderberg - Songs for Nina and Johanna Power Station - Never Trust A Pretty Face EP

Power Station - Never Trust A Pretty Face EP Carlos Dias Oliveira - Monument (Part. I)

Carlos Dias Oliveira - Monument (Part. I)

|

|

|

- Deuxième trimestre 2025 - les albums de la rédaction

- Aiko Takahashi - The Grass Harp

- IRM Expr6ss #21 - spécial pop de juin : BC Camplight, Blonde Redhead, Herbert & Momoko, Akira Kosemura, Jim Noir, Pulp

- Pruski - Drifting Stones

- Perish Hill Town - After Dark Pavement EP

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|